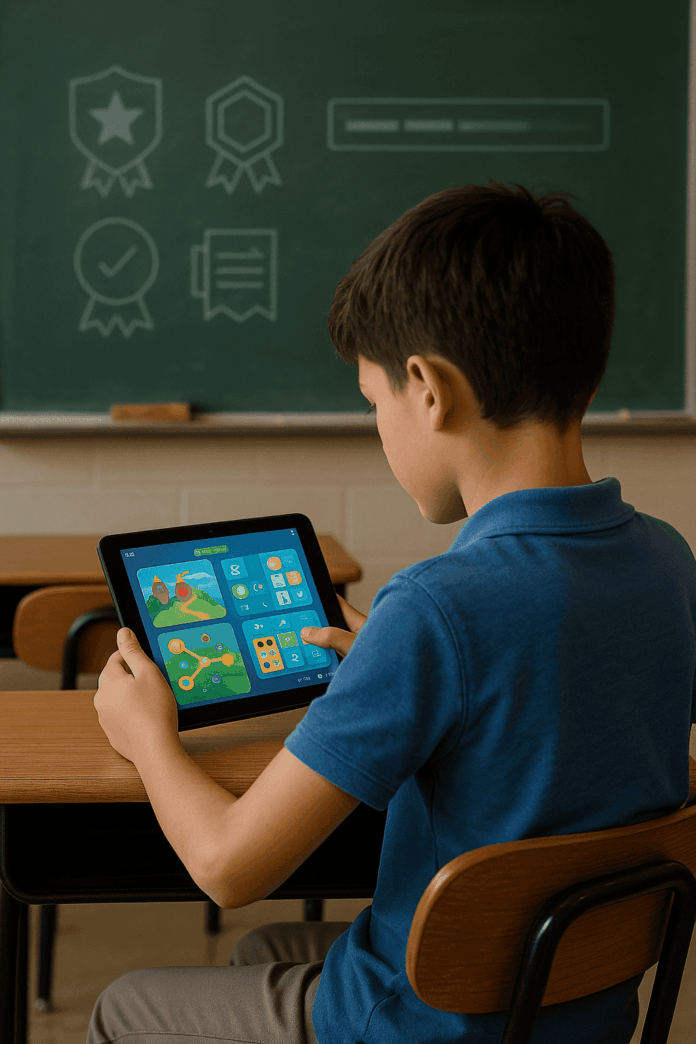

Petit à petit. C’est ainsi que la transformation numérique de l’éducation s’est opérée dans les pays francophones. La pandémie a accéléré — non, a brutalement précipité — l’adoption de nouvelles méthodes pédagogiques. Les applications éducatives se sont multipliées, certaines offrant même des fonctionnalités comparables aux plateformes de paris sportifs comme celles permettant de direct télécharger 1xbet pour android, avec leurs interfaces intuitives et leurs systèmes de récompenses.

J’ai toujours pensé que la gamification n’était qu’une mode passagère dans l’éducation. Cette idée préconçue s’est avérée complètement fausse au fil de mes recherches.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : près de 70% des établissements d’enseignement supérieur francophones intègrent maintenant des éléments de jeu dans leurs programmes. L’Université de Montréal — ou était-ce l’Université Laval ? — a récemment développé un programme entier basé sur ces principes.

L’aspect technologique pourrait sembler prioritaire… Mais commençons plutôt par observer les fondements pédagogiques de cette approche.

Les Mécanismes de Motivation et d’Engagement

La motivation des apprenants représente le défi central de l’éducation moderne. Les théories motivationnelles en contexte éducatif montrent une corrélation entre systèmes de récompenses et persévérance académique. Vous me suivez ?

Dans mon ancien poste à l’académie de Bordeaux — mais je m’égare — j’ai pu constater ces effets directement.

Les mécanismes les plus efficaces comprennent:

- Les systèmes de points et de niveaux adaptés au contexte académique

- Les défis progressifs calibrés selon les capacités des apprenants

- Les tableaux de classement (utilisés avec précaution)

- Les récompenses virtuelles et badges de compétences

- Les scénarios narratifs intégrés au parcours d’apprentissage

C’est comme essayer de construire une maison avec des Lego pédagogiques… enfin, l’analogie n’est pas parfaite mais vous voyez l’idée.

L’Impact sur l’Acquisition des Compétences et la Rétention

Comment mesurer véritablement l’efficacité de ces méthodes ? Les opinions divergent, et (soyons honnêtes) les études scientifiques restent encore limitées sur le long terme.

Les recherches menées par l’Institut français de l’éducation (IFÉ) — si je ne me trompe pas — suggèrent que l’apprentissage par le jeu en contexte francophone améliore la rétention des connaissances d’environ un tiers par rapport aux méthodes conventionnelles.

Ce qui me frappe particulièrement, c’est l’adaptation culturelle nécessaire des modèles de gamification souvent conçus dans un contexte anglo-saxon. La tradition cartésienne française, avec son approche parfois plus rigide de l’éducation (je généralise peut-être trop, pardonnez-moi), a dû s’adapter et trouver son propre modèle.

J’ai assisté à une conférence sur ce sujet à la Sorbonne l’année dernière… ou était-ce il y a deux ans ? Le débat entre traditionalists et innovateurs était franchement passionnant !

Vers une Pédagogie Francophone Hybride et Innovante

La tendance actuelle montre une convergence entre méthodes traditionnelles et innovations numériques. Cette hybridation (qui n’est pas sans rappeler le concept de « métissage » cher à Édouard Glissant) permet de préserver les forces de l’éducation francophone tout en l’adaptant aux réalités contemporaines.

Les expérimentations menées en Belgique, particulièrement à l’Université catholique de Louvain, montrent des résultats prometteurs. Des applications similaires se développent au Sénégal et au Maroc, adaptées aux réalités locales.

Je crois que nous sommes à un moment charnière où ces approches atteignent leur maturité pédagogique. Les premières applications étaient souvent superficielles, se concentrant trop sur l’aspect ludique au détriment du contenu. Maintenant, nous voyons une intégration plus profonde et réfléchie.

Personnellement, je reste convaincu que l’approche francophone de la gamification, moins axée sur la compétition et plus sur la collaboration que les modèles américains, offre une voie intéressante pour l’avenir de l’éducation numérique.

Cela me rappelle cette discussion avec un collègue québécois qui défendait exactement la position inverse… mais c’est une anecdote pour une autre fois.

Comment ces méthodes évolueront-elles face aux avancées de l’intelligence artificielle et de la réalité virtuelle ? Les établissements francophones sauront-ils maintenir leur identité pédagogique distinctive ?